| Ganzheitliche Gesundheitsberatung |

|

|||||||||

Angelika Wolzen-Südema Bultstraße 34 59302 Oelde Telefon: 0 25 22/96 04 38 |

Presse Von Prof. Dr. med. Bodo C. Melnik Dermatologie, Umweltmedizin und Gesundheitstheorie, Fachbereich Humanwissenschaften Universität Osnabrück Arthrose. Hat Milch negative Effekte? |

|||||||||

| Um die Beziehung erhöhten Milchkonsums

bei Arthrose zu beleuchten, stellte Prof. Dr. med. Bodo Melnik vom

Fachbereich Humanwissenschaften beim 6. Osnabrücker Wissensforum

den neusten Erkenntnisstand seiner Arbeitsgruppe zur biologischen

Funktion der Milch dar. Milchkonsum verschlechtere nicht nur die häufigste

entzündliche Hautkrankheit Akne, sondern habe auf alle Zivilisationskrankheiten

einschließlich der Volkskrankheit Arthrose negative Auswirkungen.

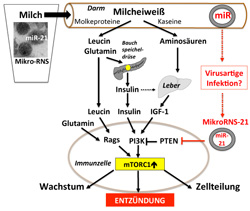

Nach Ansicht von Melnik stelle Milch kein herkömmliches Nahrungsmittel dar, sondern ein bisher nur unzureichend erforschtes endokrines Signalsystem der Säugetierevolution zur Wachstumsförderung während der Stillzeit. Hierzu aktiviere Milch auf Zellebene den Zentralschalter des Wachstums, das Enzym mTORC1. Da das Kalb sein Geburtsgewicht viermal schneller verdopple als der Säugling, sei davon auszugehen, dass Kuhmilch eine viel stärkere mTORC1-Aktivierung hervorrufe als Muttermilch. Evolutionsbiologisch stelle der permanente Konsum von Milch eine jüngste Verhaltensänderung des Menschen dar, die durch die „Weiße Revolution“ vor ca. 8000 Jahren eingeführt und Anfang der 1950iger Jahre durch flächendeckende Kühltechnologie maximiert worden sei. Die Dauerverfügbarkeit von Milch führe zu einer permanenten Überstimulierung des mTORC1-Signalsystems. Die Milch sei jedoch nur als zeitlich begrenztes mütterliches Botensystem zum Neugeborenen zu verstehen und aktiviere im Wesentlichen zwei Signalwege. Einerseits erhöhten die in den Milcheiweißen enthaltenen essentiellen Aminosäuren beim Milchempfänger die Hormonspiegel von Insulin und Insulin-artigem Wachstumshormon (IGF-1). Beide Wachstumshormone aktivierten dann zusammen mit den essentiellen Aminosäuren der Milch das Enzym mTORC1 zur Steigerung von Wachstum und Zellteilung (s. Abbildung). Darüber hinaus verfüge frische Milch über eine zweite,

höchst faszinierende Signalebene, an der Gen-regulatorisch

aktive Mikrovesikel von Virusgröße (40-90 nm) beteiligt

seien. Bemerkenswert sei in diesem Zusammenhang, dass der diesjährige

Nobelpreis für Medizin zur Charakterisierung des Vesikeltransports

in der Zelle an die Biochemiker Randy Schekman, James Rothman und

den Deutschen Thomas Südhof verliehen wurde. Melnik und Mitarbeiter

sind der Überzeugung, dass auch die Milch ein archaisches System

des vesikulären Transports zur Wachstumsbeschleunigung darstellt.

Die virusartigen Vesikel der Kuhmilch transportierten Gen-regulatorisch

wirksame Erbsubstanz des Rindes in Form kleinster Bausteine von

Ribonukleinsäuren, sog. Mikro-RNS. Mikro-RNS sei in der Lage,

Bremsen des Zellzyklus abzuschalten und damit gewünschtes Wachstum

nach der Geburt zu beschleunigen. Dieses Konzept publizierte die

Osnabrücker Arbeitsgruppe kürzlich im renommierten Nutrition

Journal (www.nutritionj.com/content/12/1/103). |

Ständige Wachstumsbeschleunigung

sei aber nach Abschluss der natürlichen Wachstumsphasen eine

höchst bedenkliche Konstellation, da ständige Wachstumsstimulierung

zur Krebsentstehung beitrage. So würde die in der Milch enthaltene

onkogene MikroRNS-21 auch von Krebszellen produziert, die hierdurch

ihr Wachstum förderten. Melnik und Mitarbeiter betrachten Milch

wie ein virusartiges Infektionssystem zur Übertragung Gen-regulatorisch

wirksamer MikroRNS zur Wachstumsbeschleunigung und Ausreifung des

Immunsystems des Neugeborenen. Dies seien gewünschte biologische

Funktionen der Milch während der Stillphase eines Säuglings.

Die durch Milchkonsum geförderte Akne stelle dagegen eine sichtbare

Modellerkrankung der unerwünschten Wirkungen des Systems Milch

dar und verdeutliche die negativen Auswirkungen überstimulierter

Talgdrüsen infolge überlagerten pubertären Wachstums

mit Milch-induziertem Wachstum. Da auch die Immunzellen als höchst stoffwechselaktive und teilungsbereite Zellen einer ausgeprägten mTORC1-Steuerung unterlägen, sei einleuchtend, dass Entzündungsprozesse wie Arthrose oder Akne durch vermehrten Milchkonsum gefördert würden. Beide Volkskrankheiten ließen sich durch Milchkarenz und eine vegetarisch betonte Ernährung lindern, zumal letztere natürliche pflanzliche mTORC1-Hemmer enthielte wie Resveratrol, Grünteephenole, Kaffein, Curcumin, Indole des Kohls, Genistein in Soja u.a.. Über die beeindruckenden Erfahrungen der Milchkarenz bei Arthrose können sich Interessierte bei der überregional aktiven Arthrose Selbsthilfe in Oelde (email: ) weiter informieren. Da auch Übergewicht negative Auswirkungen auf die Arthrose habe und die Fettbildung maßgeblich durch mTORC1-Aktvierung gefördert würde, sei plausibel, dass eine Verminderung mTORC1-aktivierender Signale durch reduzierten Milch- und Milchproduktekonsum sich günstig auf den Krankheitsverlauf der Arthrose auswirke. Melnik erwartet durch Verminderung des Milch-, Milchprodukte- und Fleischkonsums wünschenswerte präventive Effekte zur Eindämmung mTORC1-getriebener Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes, Krebs und Alzheimer. Abbildung: Milch aktiviert den Zentralschalter zellulären Wachstums, das Enzym mTORC1. Aminosäuren der Molke, vor allem Leucin und Glutamin, stimulieren die Bildung von Insulin. Aminosäuren der Kaseine stimulieren in der Leber die Bildung des Insulin-artigen Wachstumshormons (IGF-1). Insulin und IGF-1 zusammen mit den essentiellen Aminosäuren der Milch stimulieren beim Milchempfänger mTORC1. Milch enthält virusartige Vesikel, die MikroRNS wie MikroRNS-21 enthalten. MikroRNS-21 ist in der Lage, Bremsproteine des mTORC1-Signalwegs wie das Enzym PTEN abzuschalten. Daher ist gut vorstellbar, dass die MirkoRNS der Milch die physiologischen Bremsen des Zellzyklus abschaltet, um Wachstum zu beschleunigen. Melnik betrachtet die MikroRNS der Milch als ihre genetische Software und die Aminosäuren als ihre Hardware zur Aktivierung mTORC1-vermittelter Wachstumsprozesse. Dies ist ein sinnvoller Prozess für die Stimulierung des Säugetierwachstums nach der Geburt, jedoch höchst bedenklich im Dauergebrauch, da alle Zivilisationskrankheiten als mTORC1-getriebene Erkrankungen betrachtet werden (Roberto Zoncu et al. mTOR: from growth signal integration to cancer, diabetes and ageing. Nature Reviews. Molecular Cell Biology, 2011; www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3390257/). |

|||||||||